Upcoming Activities

No upcoming activities at the moment. Please check again soon.

Past Activities

Zur Debatte: Soft-Autoritäre Diskursverschiebungen – Wie antidemokratische Ideologien normalisiert werden

Vortrag von Hagen Steinhauer im Format Zur Debatte, veranstaltet von der AG Pragmalinguistik und dem Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung der Universität Marburg

Populist Twists and the Dangers for Democracy

Guest Lecture by Paula Diehl

Paula Diehl’s work engages with complexities of populism as a fluid and multidimensional phenomenon. In her nuanced and rigorous analysis, she looks into the ideological, communicational and organisational dimensions of populism that allow to detect temporal shifts. For her, populism is not necessarily authoritarian, but its specific characteristics can entail severe dangers for democracy.

Drawing on her notion of “populist twists”, this lecture will explore the ways in which populism reshapes the political landscape by transforming the relationship between leaders, their followers, and democratic norms. It will focus on the actual mechanisms that distort democratic representation illustrating the ways in which populist actors eclipse the tensions between accountability and authorization, between horizontal and vertical power, by using notions of equality, popular sovereignty and dis/trust. Hence, the lecture highlights the ambivalent relationship to democracy that populism relies on and helps us not only to understand the role of inherent contradictions, but also the workings of far-right ideology, discourse and practice today.

Paula Diehl is Professor of Political Theory, History of Ideas, and Political Culture and director of the International Populism Research Network at the University of Kiel. Her research focuses on political representation, political imaginaries, and populism. Recent publications include the edited volume The Complexity of Populism (co-edited with Brigitte Bargetz, 2024) and a special issue on populism, concepts and methods for Polity (co-edited with Tim Weber, 2022).

Vortrag: «Ni droite ni gauche» – Neoliberaler Autoritarismus in der Macronie?

Im Rahmen einer Vortragsreihe des Deutsch-Französischen Instituts in Kooperation mit der Volkshochschule Ludwigsburg stellt Hagen Steinhauer sein Promotionsprojekt vor. Dieses nimmt die Konvergenzen zwischen Neoliberalismus und Autoritarismus am Beispiel der Macronie in den Blick und stellt deren Selbstpositionierung als «Ni droite ni gauche» in Frage.

Der Eintrittspreis an der Abendkasse beträgt 8,00 € (ermäßigt 6,00 €). Mitglieder des dfi, des dfi-Freundeskreises und Kursleitende der vhs haben freien Eintritt.

Vortrag & Diskussion: Aktuelle Angriffe auf die Diversitäts- und Inklusionspolitik an Hochschulen: eine vergleichende transnationale Perspektive

Dr. Mihir Sharma, Researcher am Fachbereich Kulturwissenschaften der Universität Bremen, wird aufgrund eines aktuellen Anlasses über Angriffe auf die Diversitäts- und Inklusionspolitik an Hochschulen sprechen.

Panel: The Contradictions of ‘Soft Authoritarianism’: Understanding the Transformations within Contemporary Democracies

This panel is part of the 1st International Conference on Contradiction Studies at the University of Bremen.

Chair: Burcu Nur Binbuğa

Speakers and Topics:

- Ulrike Flader: Constitutive Twists: Grasping Soft Authoritarian Government in Turkey

- Nurhak Polat: Unpacking (Un)Predictability: Soft Authoritarian Drift and Data Politics in Turkey

- Lipin Ram: The Making of a ‘Predatory Identity’: Demographic Anxiety and Reactionary Mobilization in South India

- Hagen Steinhauer: Blurring Ideological Lines: Soft Authoritarian Shifts in French Public Discourse

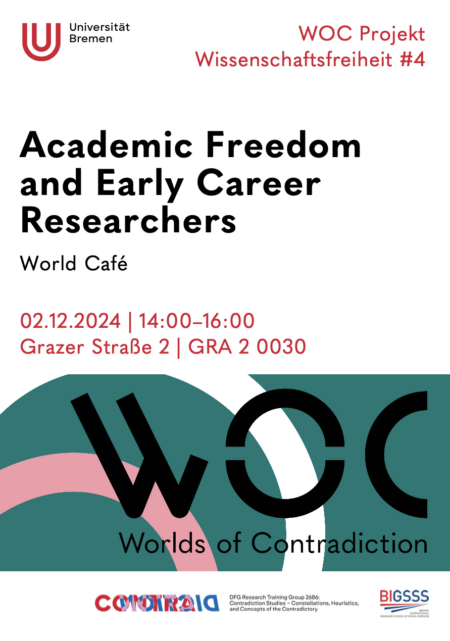

Academic Freedom and Early Career Researchers

World Café and Workshop

Moderated by Hagen Steinhauer, Jessica Nuske, Jendrik Nuske, Kevin Kuhlmann, Sarabjeet Kaur & Jonas Trochemowitz

What is the role of academic freedom in doctoral studies and scientific qualification? Is academic freedom under threat, and if so, what can we as doctoral students do to protect it?

We would like to discuss these and other questions in a World Café format and exchange experiences and perspectives. We primarily invite doctoral students, but also students considering a doctorate and members of other status groups. The workshop will be held in English with the possibility of clarification in German.

For question contact Jonas Trochemowitz trochemo[at ]uni-bremen[dot]de

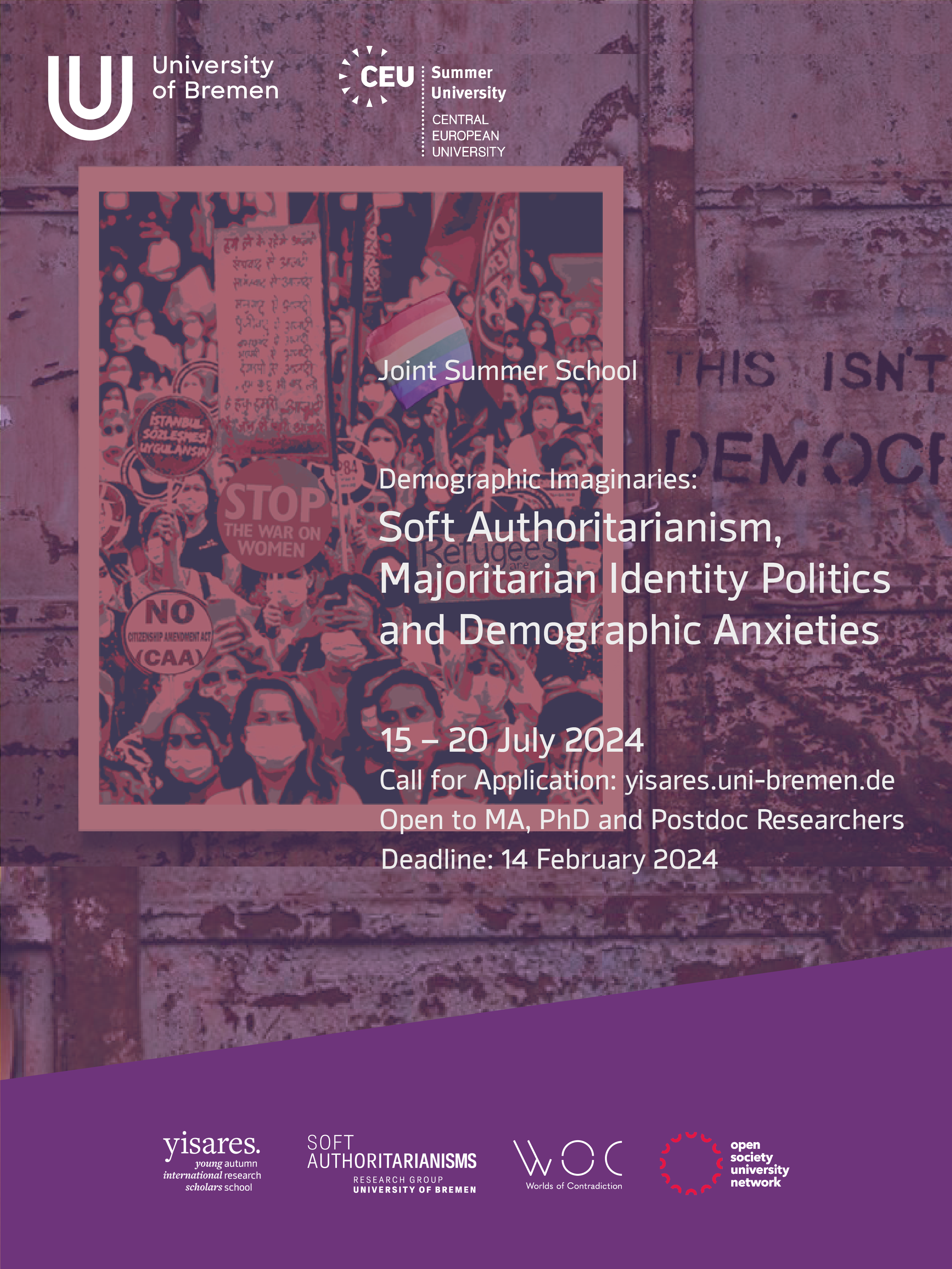

YISARES 2024: Demographic Imaginaries: Soft Authoritarianism, Majoritarian Identity Politics and Demographic Anxieties.

International summer school convened jointly by the Research Group Soft Authoritarianisms, University of Bremen, Worlds of Contradiction, the Research Training Group Contradiction Studies and the Central Europan University’s Open Society University Network (OSUN)

Conservative governments and far-right movements across different country contexts share a set of strikingly similar strategies that can be summed up as ‘demographic imaginaries.’ They facilitate a backlash against progressive reproductive and women’s rights, same-sex marriage, and LGBT+ communities, the use of coercive policies and rhetoric against religious, ethnic, and other minorities, or anti-immigration policies. Demographic anxieties are nurtured by conspiracy myths such as the narrative of the “great replacement,” just as much as by other forms of majoritarian identity politics which imagine the majority (be it: white, Christian and heterosexual, Hindu National, Turkish Sunni Muslim, or European etc.) as threatened by political, ethnic, religious, sexual and other minorities and their struggles for equal rights.

These demographic imaginaries are at the core of soft authoritarian attempts to reconstitute the body politic, transforming the population along ethnic and social lines to uphold the electoral majority. A wide range of tactics from gerrymandering to neo-Malthusian development policies and population control, anti-abortion legislation, anti- and pro-natalist discourses and policies, are used to secure power. By the inherently contradictory concept of soft authoritarianism, we mean to emphasize the specific ways in which democracies are currently being undermined from within. It describes a specific form of government that deliberately blurs the lines between democratic and authoritarian rule.

This Summer School will address the central role of these demographic imaginaries in facilitating soft authoritarian politics in different parts of the world. It aims to approach this topic from an interdisciplinary and globally comparative perspective. Looking into the specific political, juridical, cultural, technological, and discursive practices in the different country contexts, will problematize how these narratives and policies remain entangled with longstanding nationalist, racist, and sexist notions and colonial fantasies. It will examine how they are reframed today and the technological infrastructures and data-political presumptions they involve. The Summer School therefore has the overall goal of grasping the extent of these politics, their contradictions and effects, and the dangers that they entail for democratic and peaceful living together.

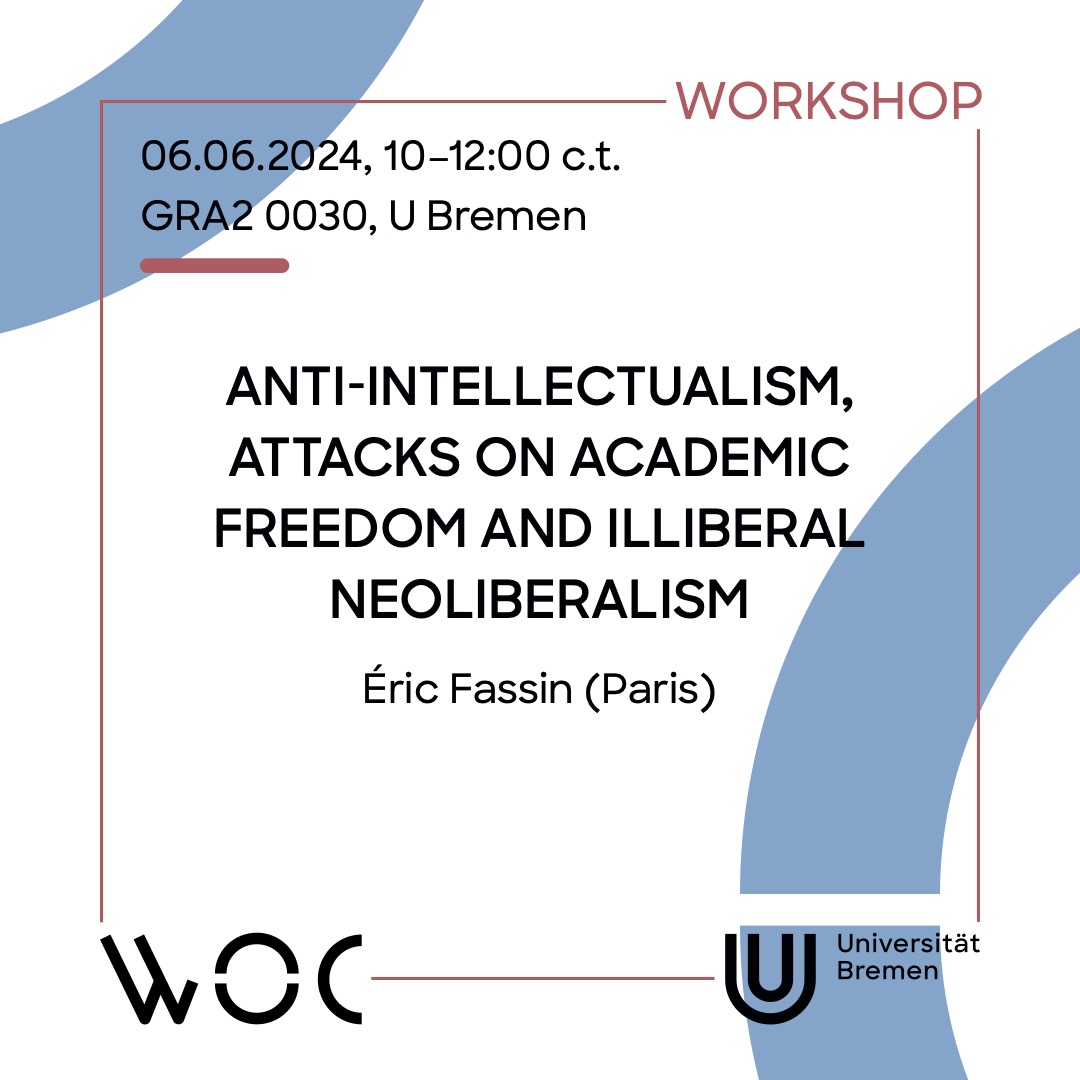

Workshop: Anti-Intellectualism, Attacks on Academic Freedom and Illiberal Neoliberalism

Workshop with Éric Fassin (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)

This interdisciplinary workshop will address the rise of neoliberal illiberal politics and their connection to anti-intellectualism and discourses around academic freedom. Based on the guest lecture, we will discuss a variety of cases, ranging from the US-American moral panic around ‘Critical Race Theory’, Bolsonaro’s intentional attacks on University funding, discourses around ‘islamo-leftism’ and ‘wokism’ in France to the ban of Gender Studies in Hungary. What do those cases and the growing hostility against researchers tell us about the global state of democracy? How and why are academics and their modes of knowledge production targeted not only by far-right actors but increasingly also by the state?

The workshop is open for students, PhD candidates and Post-Doc researchers from all disciplines.

In preparation of the workshop, participants are asked to read the following chapters from Eric Fassin’s (2024) book State Anti-Intellectualism & the Politics of Gender and Race (available via SUUB):

Introduction: Anti-Intellectualism and the Politics of Truth (pp. 1–23)

Conclusion: Democracy and the Intersectional Politics of Mourning (pp. 149–160)

Epilogue: In the First Person (pp. 161–172)

Registration for the workshop via mail is possible until May 30 (hsteinhauer [at] uni-bremen [dot] de)

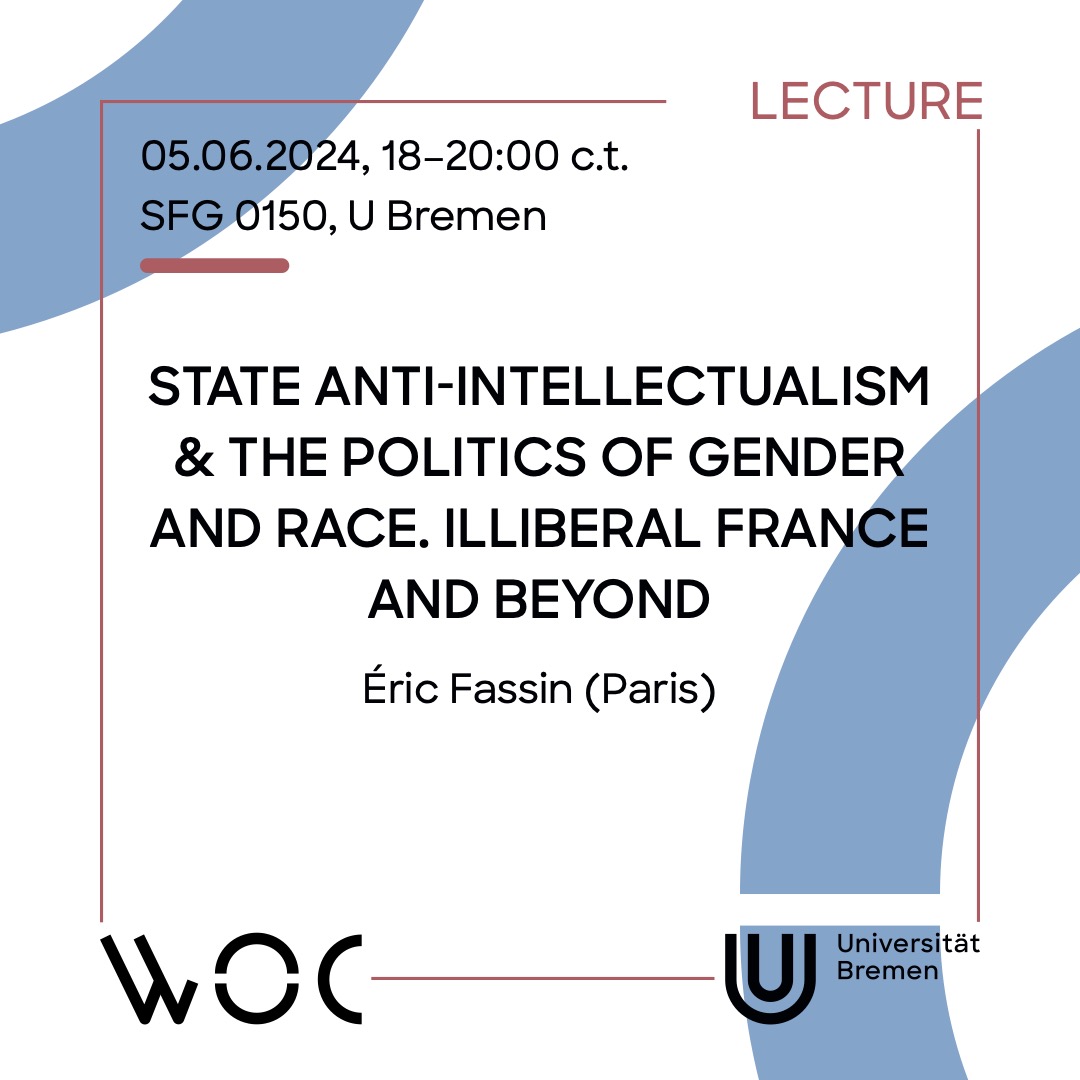

State Anti-Intellectualism & the Politics of Gender and Race. Illiberal France and Beyond

Guest Lecture with Éric Fassin (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)

In this guest lecture, Éric Fassin will present his new book State Anti-Intellectualism and the Politics of Gender and Race (CEU Press 2024). Using France as his main case study and combining it with reflections on the situation in countries such as Brazil, Turkey, Russia, Hungary and the United States, his book presents a compelling and careful analysis of current anti-intellectualism. He argues that today’s anti-intellectualism can no longer be analyzed in terms of local politics nor along Cold War geopolitical divisions. Instead, we are faced with a global phenomenon, which is not limited to ostensibly illiberal regimes.

Bringing together public interventions, articles and blogs which examine examples of state racism, gender politics, censorship and cancel culture in the period from President Sarkozy until today, as well as direct attacks against academics – both firsthand and against others, Fassin’s book makes an urgent plea for the importance of intellectual work in a global moment of political anti-intellectualism.